von Jule Nitsche

Wie soll Migration im Museum inszeniert werden? Gibt es Objekte, welche die Migrationserfahrung darstellen können? Soll gänzlich auf Objekte verzichtet werden? Welche Objekte wurden zu oft ausgestellt? Welche Objekte führen zu Stereotypisierungen? Vor diesen und vielen weiteren Fragen stehen Kurator*innen, wenn Migration im Museum thematisiert werden soll. Lange wurde sich vor der Migrationsthematik gedrückt, für welche anscheinend kein Platz in den deutschen Museen war. Mit der zunehmenden Globalisierung und ansteigenden Migrationsbewegungen kann dieses Thema jedoch endlich nicht mehr übersehen werden. Genau wie viele andere Themen, welche jahrzehntelang ignoriert wurden, ist Migration ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft sowie Geschichte und verdient einen Platz in unseren Museen.

Einwanderungsland Deutschland

Menschen mit Migrationshintergrund machen circa ein Drittel der deutschen Bevölkerung aus. In München sind es sogar 40% der Stadtbewohner*innen, welche keine deutsche Staatsangehörigkeit oder einen Migrationshintergrund besitzen. Trotzdem hat sich die deutsche Gesellschaft lange gesträubt, Deutschland als Einwanderungsland zu betrachten und Migration als wesentlichen Faktor gesellschaftlicher Dynamik anzuerkennen. Erst seit knapp 25 Jahren wird die Einwanderungsthematik sozialpolitisch diskutiert – angetrieben von der sogenannten „Süssmuth-Komission“ im Jahr 2001. Diese hatte den Anspruch Einwanderungs- und Integrationsbestimmungen gesetzlich zu regeln, sowie politische, historiografische und kulturpolitische Maßnahmen durchzusetzen.

Museale Repräsentation

Die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, wurde nicht nur von der Politik, sondern auch in den historisch arbeitenden Einrichtungen lange ignoriert oder vergessen. Dies ist vor allem durch die Tradition der Museen bedingt. Diese hatten nämlich spätestens seit der Nationalstaatenbildung im 19. Jahrhundert die Aufgabe, nationalstaatliche Identität zu stärken und somit die Bildung einer kollektiven Identität zu bewirken. Bestärkt wurde diese Entwicklung nochmals ab dem Ersten Weltkrieg. Ethnische Zugehörigkeit wurde zu dem entscheidenden Differenzkriterium zwischen Eigenen und Fremden.

Jenseits von Bereicherung und Bedrohung ist Migration jedoch als zentraler Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklung, als anthropologische Konstante, zu begreifen. Diese Erkenntnis muss unbedingt auch so von den Museen vermittelt werden, welche eine starke Definitionsmacht darüber besitzen, was zur eigenen Geschichte zählt, was erinnernswert ist – und was nicht.

Dass bestimmte historische Narrative weniger ausgestellt werden als andere ist allerdings nichts Neues und wird auch schon lange in Frage gestellt. Spätestens seit den 1980er Jahren wird gefordert, die Diversität historischer Erfahrungen zu berücksichtigen und Themen wie Arbeiter-, Frauen- und Migrationsgeschichte mehr Raum zu geben.

Angestoßen durch die weltweit ansteigenden Migrationsbewegungen und den Globalisierungsdiskurs versuchen Museen mittlerweile Migration vermehrt zu thematisieren.

Teilweise wurden und werden hierfür temporäre Sonderausstellungen eingerichtet und eigene Migrationsmuseen eröffnet. Temporäre Ausstellungen haben den Vorteil, dass sie auf aktuelle Fragestellungen und Diskurse eingehen können während Migrationsmuseen die gesellschaftspolitische Relevanz des Themas unterstreichen. Denn obwohl Arbeiter-, Frauen- oder Migrationsgeschichte gerne als Randthemen gesehen werden, handelt es sich hierbei doch um zentrale Bestandteile aller Gesellschaften, welche keineswegs Minderheiten darstellen.

Deshalb ist es auch wichtig, dass der Aspekt der Diversität in möglichst vielen Museen thematisiert wird, da es kaum gesellschaftliche Phänomene gibt, die nicht mit diesen Themenbereichen in Verbindung stehen.

Objekte der Migration

Um Migration in Museen auszustellen, braucht es – unter anderem – Objekte. Da bei Migrationsbewegungen jedoch viel Materielles verloren geht oder absichtlich zurück gelassen wird, ist es oft schwierig Objekte zu finden, welche die Erlebnisse der Menschen widerspiegeln. Was oft erhalten bleibt, sind Alltagsgegenstände, welche einen hohen emotionalen Wert für die Menschen mit Migrationshintergrund haben. Diese sind jedoch nicht immer geeignet, die Komplexität der Migrationsthematik darzustellen und bedürfen fast immer einer Kontextualisierung. Um Verdinglichung zu vermeiden, verzichten manche Ausstellungen deshalb gänzlich auf Objekte, wie beispielsweise die renommierte Ausstellung Gastarbajteri – 40 Jahre Arbeitsmigration aus dem Jahr 2004. Mittlerweile werden objektbezogene Darstellungsformen immer häufiger hinterfragt, um sich auf die Inhalte der auszustellenden Thematik zu fokussieren. Hier zeigt sich eine Entwicklung gegen den westlichen Konsens, dass ein Museum als Hort des gesellschaftlichen Besitzes fungiert. Auch wenn es richtig ist, diese Dinghaftigkeit zu hinterfragen, kann es trotzdem interessant sein Originalobjekte auszustellen. So können Objekte Umdeutungen während des Migrationsprozesses erfahren, persönlichen Wert erlangen oder verlieren und durch die Benutzung Spuren von Migration aufzeigen. Sie reichen nicht aus, um Migration belegen oder erklären zu können, helfen jedoch trotzdem Repräsentation zu erlangen. Ohnehin können Ausstellungen die Wirklichkeit nie vollständig rekonstruieren – und haben auch gar nicht diesen Anspruch. Trotzdem können Objekte so inszeniert werden, dass ursprüngliche Bedeutungen wieder sichtbar gemacht werden.

Beliebt ist mittlerweile ein biografischer Zugang an die Migrationsthematik, durch persönliche Objekte wie Briefe und Tagebücher sowie offizielle Dokumente wie Urkunden und Pässe. Dieser Ansatz bietet eine Perspektivenvielfalt, welche die Heterogenität der Migrationserfahrungen unterstreicht. Wichtig ist hierbei jedoch, Stereotypisierungen zu vermeiden. Ein häufig genanntes Negativbeispiel wäre etwa der Koffer. Dieser ist ein vielfach überliefertes Objekt, welches – in unzähligen Ausstellungen eindrucksvoll platziert – auf den Ortswechsel der Migrant*innen hinweisen soll. Dabei wird jedoch schnell der Eindruck erweckt, dass der zentrale Moment einer Migrationsgeschichte der zurückgelegte Weg sei. Dabei ist Migration ein Prozess, der sich über Jahre und teilweise sogar lebenslang erstreckt. Außerdem wurde der Koffer, genau wie der Ausweis, mittlerweile sehr oft gesammelt und gezeigt und führt somit zu einem einseitigen Zugang zu einer vielschichtigen Thematik. Es lohnt sich also, neue Wege beim Ausstellen von Migrationsgeschichte(n) zu wagen, welche die facettenreichen Geschichten der Migrant*innen den Besucher*innen nahebringen können.

Fazit

Grundsätzlich ist es wichtig gesellschaftliche Diversität sowie marginalisierte Narrative in Museen darzustellen. Die museale Repräsentation von Migrationsgeschichte(n) können neue politische Perspektiven eröffnen und die Besucher*innen zu einer Auseinandersetzung mit der Thematik anregen, um so eine Brücke zwischen Eigenen und Fremden zu bauen. Bislang Unsichtbares oder Ausgeblendetes muss sichtbar gemacht werden, um unterrepräsentierten Gruppen Präsenz zu verleihen und politisch brisante Themen wissenschaftlich aufzuarbeiten und auszustellen.

Literaturnachweise:

Koschnick, Nana Maria Helena: Migration sammeln. Wege und Möglichkeiten der musealen Dokumentation von Migration am Beispiel des Münchner Stadtmuseums, unv. Diss., München 2018.

Osses, Dietmar: Perspektiven der Migrationsgeschichte in deutschen Ausstellungen und Museen, in: Regina, Wonisch/Thomas, Hübel (Hg.): Museum und Migration. Konzepte – Kontexte – Kontroversen, Bielefeld 2012, S.69–89.

Abbildungsnachweise:

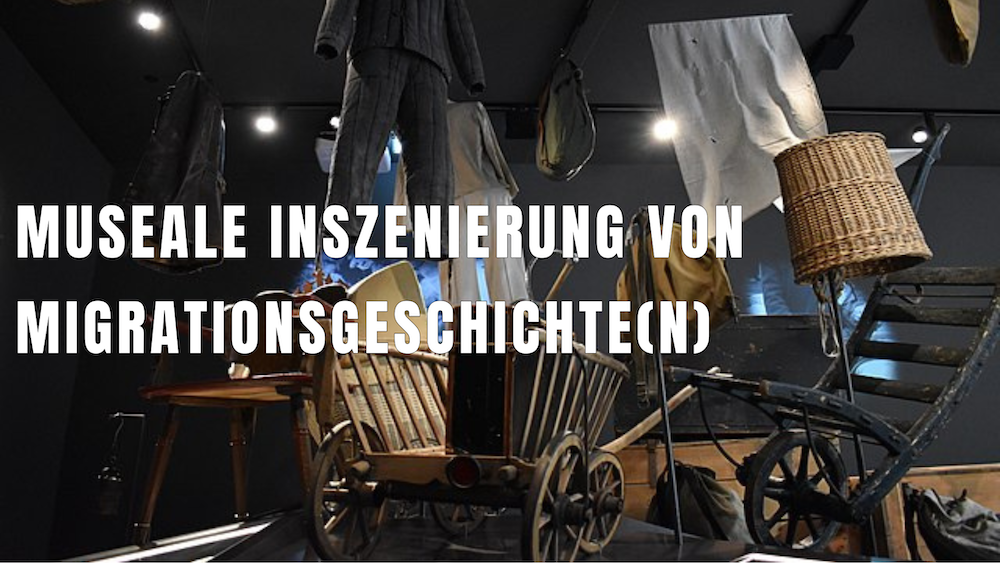

Abb. 1: Darstellung von Migration im Sudetendeutschen Museum, Wikimedia Commons (gemeinfrei).

Layout: Dominika Tóthová

Header: Jonas Rodewald

Ein Kommentar zu “Museale Inszenierung von Migrationsgeschichte(n)”