von Dominika Tóthová

Jedes Mal, wenn ich mich vorstelle und meine Herkunft erwähne, kommt beim zweiten Treffen die Frage: „Du bist aus Slowenien, richtig?“. Es passiert nicht nur ein oder zweimal – die Slowakei scheint so gut wie niemanden ein Begriff zu sein – und, um es ein für alle Mal zu klären, nein, die Slowakei und Slowenien sind nicht dasselbe Land. Aus diesem Grund möchte ich diesen Artikel der Geschichte der Slowakei widmen – meinem Geburtsland. Zwar habe ich nur fünf Jahre in der Slowakei gelebt, aber dennoch bleibt eine Verbindung zu dem Land und der Kultur bestehen. Wie ist also die Geschichte dieses Landes, welches Teil Europas ist und doch vielen so unbekannt zu sein scheint?

Die Anfänge

Nach aktuellem Stand der Forschung, wurde das Gebiet der heutigen Slowakei bereits vor der letzten Eiszeit besiedelt. Dies belegen zahlreiche Funde der Gravettien-Kultur (archäologische Kultur des mittleren Jungpaläolithikums in Europa) in der West- sowie in der Ostslowakei. Eine der bedeutendsten Funde aus der Urzeit ist die Venus von Moravany (Fund vor etwa 22.800 Jahren).

Gegen 5000 v.Chr. gibt es die ersten Funde landwirtschaftlicher Siedlungen in der West- und Südslowakei. Die Kelten gelten als erstes schriftlich erwähntes Volk auf dem heutigen Gebiet der Slowakei, welches sie ab dem 4. Jahrhundert v.Chr. besiedelten. Im Zuge der keltischen Besiedlung kam es auch zur Entwicklung in der Verarbeitung von Eisen, Lehm, Wolle und Leinen. Und auch Waffen zählen zu den Funden aus keltischer Zeit in der Slowakei. Im 1. Jahrhundert n.Chr. kam es dann zu einem Siedler-Wechsel und die Kelten wurden von Quaden (kleiner suebischer Volksstamm der Germanen) abgelöst, was die Slowakei auch zu einem Schauplatz mehrerer Römisch-Quadischer Kriege machte. Die Römer besiedelten hauptsächlich das Gebiet um den Donaulimes, u.a. auch mit einem Lager in Gerulata (heute Rusovce, wo auch meine Familie herkommt). Um 200 ließen sich auch Vandalen in der Ostslowakei nieder.

Ab Ende des 4. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts war das Gebiet der heutigen Slowakei Teil des Königreichs der Hunnen. Im Jahr 469 kamen dann die Ostgoten, zogen allerdings nach Westen weiter. Danach kamen ostgermanische Gepiden. Und auch die Langobarden erreichten an der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert n.Chr. das Gebiet der heutigen Slowakei, die aber 568 nach Norditalien weiterzogen.

Das Frühmittelalter

Im Laufe des 6. Jahrhunderts wurden dann die slawischen Vorfahren der Slowaken, mit dem Reich des Samo (7. Jahrhundert) und anschließend der Herrschaft der Awaren (8. Jahrhundert), zur dominierenden Ethnie.

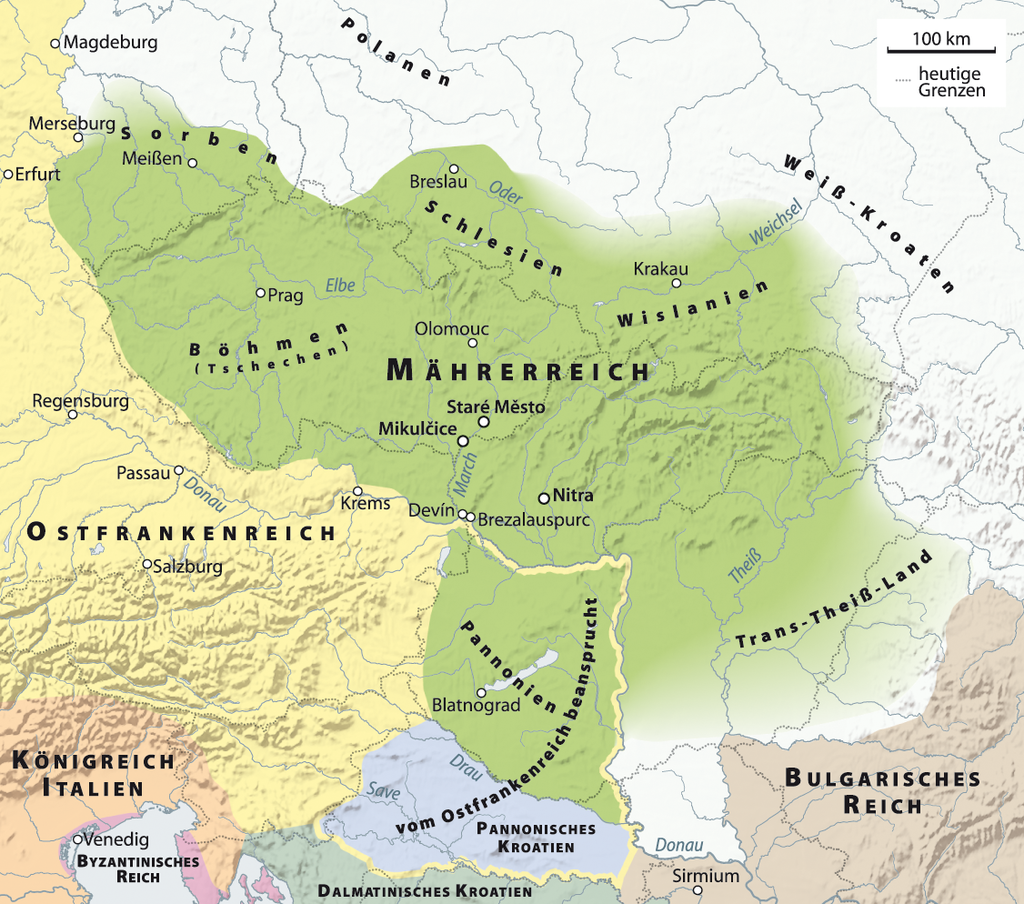

Die Stadt Nitra wurde ab dem 9. Jahrhundert zu einem der Zentren des frühmittelalterlichen Mährerreiches, dem ersten bedeutenden slawischen Staatswesen, welches eine große Rolle für die slowakische Nationalidentität spielte.

Unter Fürst Pribina, welcher 833 vom mährischen Fürst Moimir I. ins Exil verbannt wurde, wurde um 828 die erste christliche Kirche auf dem Gebiet der heutigen Slowakei eingeweiht.

Unter Fürst Rastislav konnten sich Mährer im 9. Jahrhundert mehrmals gegen die ostfränkische Vorherrschaft auflehnen und eine Unabhängigkeitspolitik führen. Von zwei byzantinischen Priestern, Kyrill und Method, wurde die slawische Schriftsprache in Mähren geschaffen und auch als Liturgiesprache eingeführt.

Unter Rastislavs Nachfolger Svätopluk I. kam es zu mehreren Anschlüssen anderer Gebiete. Dadurch wuchs mit der Zeit das Mährerreich zu einem slawischen Großreich, welches sich militärisch vor Angriffen der Ostfranken, Bulgaren und Magyaren erfolgreich verteidigte. Doch nach Svätopluks I. Tod 894 ging das Mährerreich, welches aufgrund von Bürgerkriegen seiner Söhne geschwächt war, nach mehreren Angriffen der Magyaren unter und kam unter die Herrschaft des ungarischen Reiches.

Die Oberungarische Epoche

Bis 1108 bildete das Gebiet der heutigen Slowakei im Königreich Ungarn als Lehensherzogtum eine eigenständige Verwaltungseinheit. Doch danach wurde das Gebiet vollständig für 800 Jahre ein Teil des ungarischen Königreiches.

Nach den Angriffen der Mongolen im 13. Jahrhundert und einem entvölkerten Reich, wurden deutsche Siedler zur Neubesiedelung ins Land geholt, was den weltweit bedeutenden oberungarischen Bergbau im 13. Und 14. Jahrhundert begünstigte. Im Zuge dessen kam es auch zur Errichtung mehrerer Burgen.

Ab dem 14. Jahrhundert besiedelten die ersten Walachen (romanisch-sprachige Volksgruppen in Südosteuropa) das Gebiet der heutigen Slowakei, welche nach und nach in die Slowakei integriert wurden.

Nachdem die erste ungarische Herrscherfamilie Árpád ausstarb, kam es zu einer feudalen Anarchie. Erst 20 Jahre später konnte diese durch Karl I. aus dem Haus Anjou beendet werden.

Die Hussitenkriege zwischen 1428 und 1433 führten zu großen Verwüstungen des Landes.

1465 wurde die erste Universität in Pressburg (heute Bratislava; Hauptstadt der Slowakei) gegründet, jedoch bereits 1490 wieder geschlossen.

Niederlagen des ungarischen Heeres gegen die Türken führten dazu, dass Ungarn Teil der Habsburgermonarchie wurde. Während die Türken einen Großteil Ungarns erobert haben, blieb das Gebiet der heutigen Slowakei großteils verschont. So wurde Pressburg zur Hauptstadt Ungarns und auch Krönungsstadt ungarischer Könige und die Stadt Trnava zum Zentrum der ungarischen Kirche.

Zeitweise stand die heutige Ostslowakei unter der Herrschaft des türkischen Vasallen Siebenbürgen, Teile der Mittelslowakei wurden durch das Osmanische Reich regiert. Die weiteren Jahre war das Gebiet der heutigen Slowakei Zeuge mehrerer Türkenkriege.

Seit 1521 lief in Ungarn, wie in anderen Teilen Europas, die Reformation, welcher im 17. Jahrhundert mit einer Gegenreformation entgegengewirkt wurde.

Zur selben Zeit wurde Oberungarn das Zentrum der antihabsburgischen Kuruzenaufstände (geführt vom verarmten, niederen ungarischen Adel und Bauern, die immer wieder in Teile Österreichs eindrangen, bis sie von kaiserlichen Truppen besiegt wurden), welche erst mit dem Frieden von Sathmar im Jahre 1711 beendet wurden. Ab dem Jahre 1683, nach der Zweiten Wiener Türkenbelagerung, wurden auch die Osmanen Schritt für Schritt aus den Gebieten der heutigen Slowakei und Ungarn verdrängt.

Während noch im 18. Jahrhundert Oberungarn das wirtschaftliche Zentrum des Königreichs Ungarn war, änderte sich dies mit dem Wiederaufbau des Landes des heutigen Ungarns. Nachdem die Universität und der Sitz des Erzbischofs von Pressburg nach Buda bzw. Esztergom verlegt wurden, verlor Oberungarn die Vormachtstellung des Königreichs.

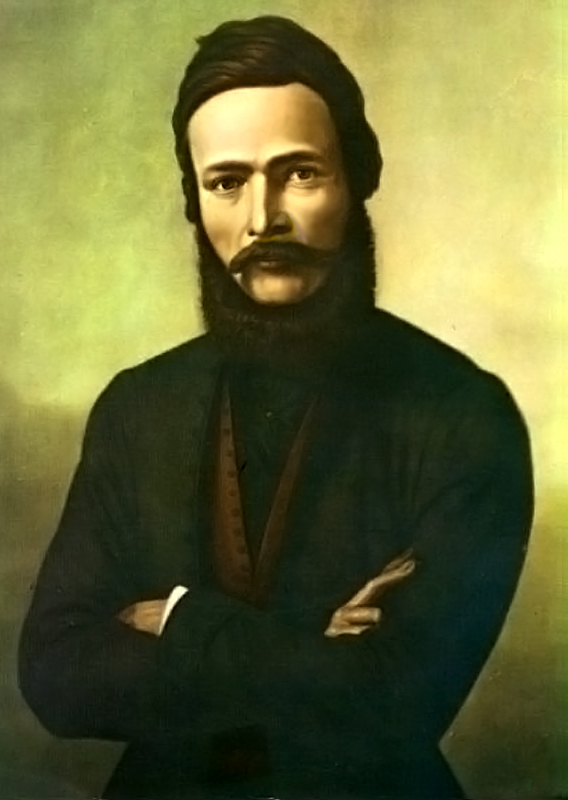

So begann ab Ende des 18. Jahrhunderts die nationale Wiedergeburt der Slowakei. Unter Ján Kollár und Pavel Jozef Šafárik verfolgte man seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine intensive slowakische Nationalbewegung. Anton Bernolák, ein katholischer Priester, schuf 1787 die erste slowakische Schriftsprache, welche sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Stattdessen war es Ľudovít Štúr, der 1846 die bis heute gültige slowakische Schriftsprache veröffentlichte.

Trotz der Nationalbewegung blieben viele Teile der Slowakei vom Königreich Ungarn dominiert, weshalb es 1848/49, unter der Führung Štúrs, zur Teilnahme an der Ungarischen Revolution kam. Neben Kroaten, Serben und Rumänen kämpften bewaffnete slowakischen Freiwilligenverbände für die Loslösung vom Königreich Ungarn. Doch der Österreichisch-Ungarische Ausgleich 1867 führte zu einer repressiven Magyarisierungspolitik. Diese bedrohte erneut die nationale Existenz der Slowaken.

Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg (1918 bis 1945)

Zum Glück blieb die Slowakei, bis auf einen kleinen Teil im Nordosten, von Schäden und direkten Einwirkungen des Ersten Weltkrieges verschont.

Nach den Wirren des Krieges kam es 1918 zur Neugründung des Staates Tschechoslowakei (ein Zusammenschluss der beiden Länder Slowakei und Tschechien; einer der Gründerväter ist Milan Rastislav Štefánik, der bis heute für die Slowaken von großer Bedeutung ist). Nach grob 1000 Jahren wurde die Slowakei mit dem Vertrag von Trianon endgültig von Ungarn getrennt. Der neue Staat führte u.a. in den 20er Jahren das aktive und passive Frauenwahlrecht ein, welches bis heute in der Slowakei seine Gültigkeit hat. Bis 1938 ermöglichte die Tschechoslowakei den Slowaken eine demokratische Entwicklung. Doch der Staatsdoktrin des Tschechoslowakismus, sowie der Zentralismus der Regierung in Prag führten dazu, dass es zu Spannungen zwischen den Tschechen und Slowaken kam. Der katholische Priester Andrej Hlinka gründete die katholisch-nationalistischen Hlinka-Partei, die die slowakische Autonomie innerhalb der Tschechoslowakei forderte.

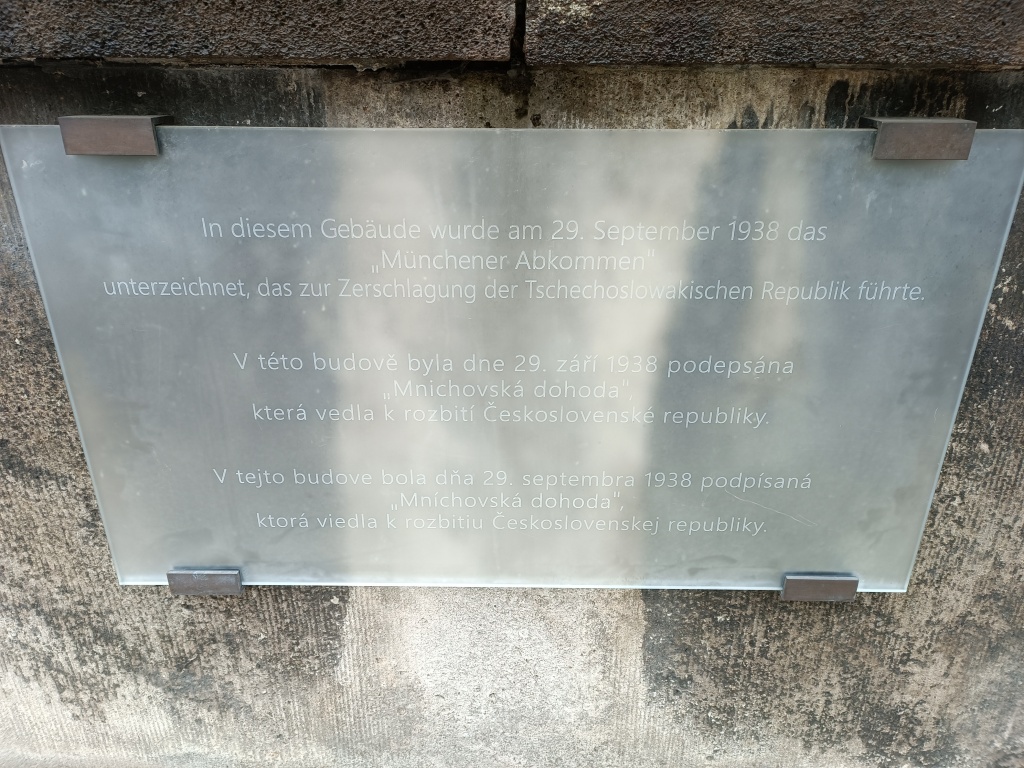

Als Folge des Münchner Abkommens und des Ersten Wiener Schiedsspruchs verlor die Tschechoslowakei große Teile des Staatsgebietes und im März 1939 wurde der unabhängige Slowakische Staat ausgerufen. Unter Präsident Jozef Tiso und Premierminister Vojtech Tuka, der sich für eine Kollaboration mit dem Dritten Reich einsetzte, war die Slowakei eine ultranationalistische Einparteiendikatur der Hlinka-Partei.

Neben der Beteiligung am Überfall auf Polen 1939 und dem Krieg gegen die Sowjetunion ab 1941, erließ auch die Slowakei antisemitische Gesetze, was dazu führte, dass etwa zwei Drittel der slowakischen Juden in deutsche Vernichtungslager deportiert wurden. Im April 1945 wurde die Slowakei von der Roten Armee besetzt und nach Kriegsende Teil der neugegründeten Tschechoslowakei.

Die Tschechoslowakei (1945 bis 1992)

1948 kam es zu einem Machtwechsel – die Kommunistische Partei (KSČ) hatte nun das Sagen in der Tschechoslowakei (ČSSR) – beginnend mit einer stalinistischen Diktatur unter Klement Gottwald und Antonín Novotný. Doch in den 1960er Jahren kam es auf slowakischer Seite zu einem Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm, nachdem Alexander Dubček 1963 Erster Sekretär der slowakischen Kommunisten und 1968 zum Parteichef der KSČ aufstieg. Daraufhin kam es zum sogenannten Prager Frühling, welcher jedoch von Truppen des Warschauer Paktes niedergeschlagen wurde.

Unter Dubčeks Nachfolger Gustáv Husák kam es zur sogenannten Normalisierung mit prosowjetischer Neuausrichtung des Landes.

Einzig die Föderalisierung des Staates (die Aufteilung der Slowakischen Sozialistischen Republik und der Tschechisches Sozialistischen Republik) wurden von Dubčeks Reformprogramm umgesetzt.

Die Samtene Revolution im November 1989 führte zum unblutigen Sturz des kommunistischen Regimes, mit Václav Havel als neuen tschechoslowakischen Präsidenten und Alexander Dubček als Parlamentspräsidenten. Die demokratische Wende der Tschechoslowakei brachte auch erneute Spannungen zwischen Tschechen und Slowaken. Und auch die ersten freien Wahlen 1990 zeigten, wie unterschiedlich die Interessen beider Nationen waren. Die Wahlen 1992 läuteten den endgültigen Bruch ein, nachdem sich der slowakische und der tschechische Ministerpräsident nicht auf eine gemeinsame Bundesregierung einigen konnten. Stattdessen einigte man sich auf die Auflösung der Tschechoslowakei in zwei unabhängige Staaten. Die Trennung erfolgte friedlich in der Silvesternacht zum 1. Januar 1993.

Die Slowakei bis zum EU-Beitritt (1993 bis 2004)

Bis 1998 regierte Ministerpräsident Vladimír Mečiar zunehmend autoritär. Anders als vom Westen gewünscht, war er gegen eine totale Öffnung der heimischen Wirtschaft und begünstigte vorrangig slowakische, meist seiner Partei nahestehende Firmen.

Außenpolitisch versuchte er einerseits die Slowakei in EU und NATO zu führen, andererseits versuchte er auch die Balance zwischen Russland und dem Westen aufrechtzuerhalten, wobei sich die Slowakei im Großen und Ganzen aus innen- und wirtschaftspolitischer Sicht immer mehr Russland annäherte. Dies änderte sich nach der Nationalratswahl 1998. Die neue Regierung unter Mikuláš Dzurinda öffnete die slowakische Wirtschaft auch für ausländische Firmen und begann mit Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor.

Obwohl man nun versuchte, sich mehr auf die USA und die EU auszurichten, erfolgte der EU und NATO Beitritt erst 2004. Dzurinda realisierte eine neoliberale Politik in der Slowakei. Die Regierung wurde vom Westen als Reformregierung gelobt. Jedoch forderte diese Politik auch mehrere soziale Einschnitte, was zu einer Unzufriedenheit innerhalb der slowakischen Bevölkerung sorgte.

Die Slowakei in der EU (seit 2004)

2006 siegte die linkpopulistische Smer-SD (eine Koalition aus Nationalisten und der Mečiar-Partei) von Robert Fico bei den Nationalratswahlen, sehr zum Missfallen des Westens.

Unter Ficos Regierung trat die Slowakei 2007 dem Schengener Abkommen bei. Auch der Euro wurde 2009 in der Slowakei eingeführt. Die Außenpolitik orientierte sich wieder an Russland, die neoliberale Wirtschaftspolitik Dzurindas wurde beendet und Arbeitnehmerrechte ausgebaut. Nach erneuten Wahlen kam es von 2010-2011 unter Ministerpräsidentin Iveta Radičová erneut zu einer wirtschaftsliberalen Regierung, die an die Regierungen Dzurindas anknüpfen sollten. Wegen Uneinigkeiten der Regierungsparteien am EU-Rettungsschirm zerbrach die Regierungskoalition 2011.

2012 erreichte die Smer-SD von Robert Fico die absolute Mehrheit der Stimmen und bildete die erste Alleinregierung der Slowakei seit 1989. In der zweiten Amtszeit nahm die Fico-Regierung die Sanierung des Staatsbudgets in Angriff, indem u.a. Unternehmensabgaben und Steuern von Spitzenverdienern erhöht wurden.

Während der Krim-Annexion Russlands unterstütze die Regierung die EU Position gegenüber Russland, kritisierte aber seit Beginn des Krieges in der Ukraine 2014 die Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Wie andere Ostblockstaaten, bevorzugte die Slowakei während der Flüchtlingskrise in Europa 2015 vorrangig christliche Flüchtlinge und war auch gegen eine verpflichtende Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Staaten.

Nach den Wahlen 2016 verlor die Smer-SD ihre absolute Mehrheit und es kam zu einer breiten Links-Rechts-Koalition. Fico selbst trat bereits 2018 zurück, infolge der Aufstände nach der Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten. Nach dem Tod des Paares wurden mehrere Verbindungen slowakischer Politiker mit kriminellen Geschäftsmännern und deren organisierte Kriminalität aufgedeckt. Ficos Nachfolger wurde Peter Pellegrini, der auch der Smer-SD angehört.

Seit 2019 hat die Slowakei ihr erstes weibliches Staatsoberhaupt, Zuzana Čaputová. Bei der letzten Nationalratswahl 2020 verlor die Smer-SD die Wahlen gegen die Partei OĽaNO. Seit Beginn der Pandemie übernahm die aus vier Parteien gebildete Regierung ihr Amtsgeschäft.

Nach der vorgezogenen Nationalratswahl am 30.09.2023 einigten sich die Parteien Smer-SD, Hlas und SNS auf eine Koalition. Am 25.10.2023 wurde Robert Fico erneut zum Ministerpräsidenten gewählt.

Fazit

Die Slowakei hatte es in der Geschichte als eigenständiges Land nicht einfach. Nach mehreren Versuchen, sich gegen andere Mächte zu verteidigen, fiel sie doch so oft unter die Herrschaft anderer Reiche. Dies beeinflusste ihre Geschichte enorm, welche, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, eher karg ist. Und dennoch machen die Menschen, die Traditionen, die Kultur und auch die Geschichte dieses Land, mitten im Herzen Europas, einzigartig.

Literaturnachweise:

CHORVÁTOVÁ, Hana: Untergang und Neuanfang – zur Christianisierung im Einflussbereich des frühmittelalterlichen mährischen Fürstentums auf dem Gebiet der heutigen Slowakei anhand archäologischer Quellen, in: Christianisierung Europas: Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund / Christanisation of Europe: Archaeological Evidence for it’s creation, development and consolidation, hg. von Orsolya HEINRICH-TAMÁSKA (Internationale Tagung im Dezember 2010 in Bergisch Gladbach), Regensburg 2012.

HOCHBERGER, Ernst: Das große Buch der Slowakei. 3000 Stichworte zur Kultur, Kunst, Landschaft, Natur, Geschichte, Wirtschaft, Sinn 1997.

KOVÁČ, Dušan: Dejiny Slovenska, o.O. 1998.

KOVÁČ, Dušan: Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. Storočia, o.O. 1998.

SCHÖNFELD, Roland: Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 2000.

Slovakia in History, hg. von Mikuláš TEICH, Dušan KOVÁČ, Martin D. BROWN, New York 2013.

Abbildungsnachweise:

Abb. 1: Martin Hlauka (Pescan), Attribution, via Wikimedia Commons, „Venus von Moravany“, (https://de.wikipedia.org/wiki/Slowakei#/media/Datei:Moravianska_venusa.jpg)

Abb. 2: privat / ©Dominika Tóthová

Abb. 3: Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons, „Karte des Mährerreichs unter Svatopluk I. Die Darstellung der Gewässer entspricht dem heutigen Stand.“, (https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hrerreich#/media/Datei:Karte_M%C3%A4hrerreich_Svatopluk_I.png)

Abb. 4: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6407825

Abb. 5: Von Autor/-in unbekannt – Medek, Rudolf, Bonnaud, R. K vítězné svobodě 1914-1918-1928. V Praze: Péčí a nákladem Památníku Odboje, 1928. S. 3., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1375181

Abb. 6: privat / ©Dominika Tóthová

Abb. 7: Von National Archives (archive.org) – https://archive.org/details/gov.archives.arc.1536420, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31525077

Abb. 8: Von The Central Intelligence Agency – 10 Soviet Invasion of Czechoslovakia, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29195095

Layout: Dominika Tóthová

Header: Dominika Tóthová