von Dominika Tóthová

MITTELALTER! Das böse, schmutzige, pestverseuchte, Hexen-verbrennende, dumme und vor allem dunkle Zeitalter! Keine andere Epoche hat so einen schlechten Ruf, wie diese 1000 Jahre der Weltgeschichte. Aber ist dieses negative Bild des Mittelalters wirklich gerechtfertigt? War wirklich alles so schlimm und primitiv, wie viele es sich vorstellen? Dank der Mittelalterforschung, können wir heute sagen, dass das Mittelalter alles andere war, als finster und düster. In dieser Reihe sollen vor allem Mythen rund ums Mittelalter aufgeklärt werden, in der Hoffnung, dass diese Epoche in ein etwas besseres Licht gerückt werden kann.

[Keine Lust zu lesen? Kein Problem! Wir haben eine Podcast-Folge mit mittelalterlichen Bullshit-Mythen aufgenommen! Hört gerne rein! Den Link dazu findet ihr weiter unten bei den Literaturnachweisen. Viel Spaß!]

Die Hexe

Es gibt viele Mythen, die sich um das Mittelalter ranken aber ein Mythos hat sich besonders in die Köpfe der Menschen eingebrannt – im wahrsten Sinne des Wortes: die Hexenverbrennungen.

Wenn man sich eine Hexe vorstellt, denkt man meist an eine alte, besenreitende Frau, die bösartig und gemein ist. Sie will vor allem anderen schaden. Sie verhext das Wetter, zieht mit Liebestränken und seltsamen Gebräuen Menschen in ihren Bann und macht sie impotent oder willenlos. Ein wichtiger Aspekt, der das Böse besonders zum Vorschein bringen soll war, dass sie mit dem Teufel im Bunde steht, um die Menschheit ins Unglück zu stürzen.

Das Bild der bösen Hexe findet sich das erste Mal im 15. Jahrhundert – also dieses in seiner Gänze. Einzelne Aspekte des Hexenbildes haben eine lange, bis in die Antike zurückreichende, Tradition. In den Hexentribunalen des 16. bzw. 17. Jahrhunderts wurden bezüglich Hexen folgende fünf Aspekte definiert: der Teufelspakt und die Teufelsbuhlschaft, das Fliegen, die Teilnahme am Hexensabbat und der Wille zum Schadzauber.

Die Hexenverfolgungen selbst standen aber nicht, wie die meisten vermuten, im bösen finsteren Mittelalter statt, sondern erst in der frühen Neuzeit. Wie konnte es aber so weit kommen?

Unbekannte Flugsubjekte

Bereits in Antike kannte man unbekannte Flugobjekte, oder besser gesagt Flugsubjekte – damals waren es aber keine besenreitenden Frauen. Bei den Römern waren es die sogenannten strigea, die nachts in Eulengestalt, ähnlich wie Vampire, Säuglingen das Blut aussaugten. Man konnte nachts aber auch der Götting Diana begegnen, die mit ihrem Gefolge den Nachthimmel unsicher machte. Bei den Germanen wurde der nächtliche Himmel durch Wodan und seinem Gefolge in wilder Jagd unsicher gemacht. Und auch die Kelten hatten mächtige Göttinnen, die in Begleitung von Dämonen und Geistern durch die Lüfte flogen. Und im Zusammenhang der nachtfahrenden Geister tauchte erstmals in Quellen des 13. Jahrhunderts auch der Begriff der hagazussa auf, was so viel wie Zaunreiterin oder eben Hexe bedeutet. Zu heidnischer Zeit wurden nämlich heilige Heine durch Zäune und Hecken geschützt. Die hagazussa, die auf einem Zaunstecken reitet, wurde im Zuge dessen mit einem Dämon oder Waldgeist gleichgestellt und war auch eine Grenzgängerin zwischen dem Diesseits und dem Jenseits.

Die Zauberei

Auch Zauberinnen kannte man bereits in der Antike. Die wohl bekanntesten sind Kirke und Medusa. Zauberei selbst stand aber in der weltlichen und der geistlichen Rechtsprechung unter Strafe – und das auch sehr früh: im 4. Jahrhundert wurde die Wahrsagerei von Kaiser Konstantin dem Großen verboten. Aber auch die Germanen stellten die Zauberei unter Strafe. Die Kirche versuchte heidnische Glaubensrelikte als Aberglaube zu brandmarken und zu bekämpfen. Durch die Nacht fliegende Götter wurden so als Unsinn abgestempelt.

Menschen, die behaupteten zaubern zu können oder das Wetter zu beeinflussen, wurde die Kirchenbuße nahegelegt und die Priester verwiesen diesbezüglich auch an die Heilsangebote der Kirche. Obwohl Zauberei und Wahrsagerei strafbar waren, kann man hier noch nicht von einer Hexenverfolgung sprechen. Vor allem die Kirche hatte eher andere Probleme, z.B. die aufkommenden Ketzerbewegungen der Katharer und der Waldenser. Und es waren auch die Ketzerbewegungen die dazu führten, dass man Ketzerei und Zauberei im 13. Jahrhundert gleichgestellt hat.

Die Hexenprozesse

Thomas von Aquin (~1225 – 1274), italienischer Dominikaner, Philosoph und Theologe, war davon überzeugt, dass jede magisch-zauberische Handlung von Dämonen zustande kommt. Dafür ist aber ein bewusster Pakt mit dem Teufel vorausgesetzt. Und wenn man mit dem Teufel einen Pakt eingeht, dann bedeutet das gleichzeitig die Leugnung des christlichen Glaubens und führt zur Häresie.

Unter diesem Aspekt kamen Ketzer also nicht nur vom rechten Weg ab – ihnen wurde gleichzeitig vorgeworfen, den Teufel zu verehren, schwarze Messen, Orgien und Unzucht mit ihm zu feiern. Alles natürlich um der Christenheit zu schaden.

Und genau diesen Vorwurf bekamen nicht nur die Ketzer zu spüren, sondern auch Angehörige des Templerordens und andere unliebsame Gruppen wie die Juden oder Homosexuelle. Allen wurden in Ketzerprozessen teufelsbündnerische Umtriebe vorgeworfen was auch dazu führte, dass strengere Ketzergesetzgebungen in Kraft traten und für diese auch der Feuertod vorgesehen war. Die Kirche unterstütze immer mehr die härteren Strafen und mit Papst Gregor IX. (1167 – 1241) wurde zum ersten Mal ein Inquisitor damit beauftragt Ketzer aufzuspüren und diese abzuurteilen. Während der Zeit der Inquisition kam es dann tatsächlich auch zu Feuertoden. Allerdings war das kein flächendeckendes Phänomen, denn die Inquisition stieß auf Wiederstand und das nicht nur seitens der Bevölkerung, sondern auch seitens der Ortsbischöfe. Und nur da, wo staatliche Gewalt ein Interesse an der Verfolgung der Ketzer zeigte, konnten größere Erfolge der Inquisition erzielt werden. Hier handelte es sich bei den Opfern aber ausschließlich um Ketzer – nicht um Hexen oder Hexenmeister.

Zur Hexenverfolgung hat vor allem die Einführung der Folter im Prozessverfahren beigetragen. Man brauchte ein Geständnis des Angeklagten um sicher zu gehen, dass dieser mit dem Teufel im Bunde steht. Und die Folter ebnete dann den Weg zu den unterschiedlichsten Geständnissen wie der besiegelte Teufelsbund mit einem Kuss auf seinen Hintern, die Verehrung von Katzen und Böcken als Verkörperung des Bösen, das orgiastische Treiben auf den Hexensabbaten etc. Alle diese Faktoren führten zur Vorstellung von Hexensekten. Es waren jetzt nicht nur einzelne Personen, die angeblich zaubern konnten, sondern eine ganze Organisation, die die Menschen ins Unglück stürzen wollte.

Es wurden vor allem Frauen der Hexerei bezichtig, schon allein wegen ihrem Wissen bezüglich Sexualität, Geburt oder Krankheilung.

Aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer waren von den Verfolgungen betroffen. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts formte sich nach und nach das typische Hexenbild, wie wir es auch heute noch kennen.

Aus Furcht vor den Hexensekten kam es um 1430 im Gebiet um den Genfer See zur ersten richtigen Hexenverfolgung. Auch im Bodenseegebiet kam es zu Hexenprozessen vor 1500 aber danach flachten diese ab. Erst um 1560 flammten diese wieder auf. Es gibt mehrere Ursachen für das wiederkehren der Hexenverfolgungen und den Prozessen, aber ausschlaggebend waren wohl die Krisen im und nach dem Spätmittelalter. Die Pest, Agrarverfall, Kirchenschisma und die kleine Eiszeit haben dazu geführt, dass die Gesellschaft verunsichert war. Und auch die Reformation löste in der Bevölkerung einen Vertrauensverlust aus. Gerade in instabilen Reichen oder Regionen kam es zu größeren Verfolgungen, während Regionen mit ausgebildeter Staatlichkeit weniger unter den Wahn litten.

Unter den Opfern dieser Verfolgungen waren nicht nur Anhänger der Hexensekten, sondern auch missliebige Nachbarn, unerwünschte Konkurrenten im Handwerk, Personen mit merkwürdigen Aussehen oder befremdlichen Verhaltensweisen etc. Menschen fielen den Beauftragten der Hexenprozesse zum Opfer, obwohl sie unschuldig waren. Da sie aber Angst vor der Folter hatten, gestanden sie alles. Ihren Höhepunkt hatten die Hexenverbrennungen zwischen den Jahren 1580 und 1650. Die letzte Verbrennung fand im (aufgeklärten) Europa im 18. Jahrhundert statt. Insgesamt sind grob 40.000-60.000 Menschen den Verfolgungen zum Opfer gefallen.

Fazit

Alles in allem kann man sagen, dass die Wurzeln des Hexenbildes, so wie wir es kennen, im Mittelalter liegen. Allerdings stimmt die Aussage, dass es massenhafte Hexenverbrennungen im Mittelalter gab, nicht. Erst ab der frühen Neuzeit begann man systematisch Hexen zu verfolgen, zu foltern und zu bestrafen. Dabei waren die Verfolgten nicht nur gemeine, alte Frauen, sondern auch Konkurrenten oder unbeliebte Menschen, die man der Hexerei bezichtigte. Das letzte Todesurteil in Europa gegen eine vermeintliche Hexe wurde Ende des 18. Jahrhunderts gefällt – der letzte Hexenprozess fand 1944 gegen Helen Duncan statt. Dieser war nur aufgrund des Witchcraft Acts von 1735 möglich, welches 1951 von Winston Churchill außer Kraft gesetzt wurde und den Hexenprozessen in Europa endgültig ein Ende setzte.

Link zur Podcast-Folge „Mittelalter Bullshit-Mythen“: https://nomennominandumdotblog.wordpress.com/2022/01/30/mittelalter-bullshit-mythen-nn-podcast-folge-xii/

Literaturnachweise:

BEHRINGER, Wolfgang: Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung, München 2016.

DAVIES, Owen: Witchcraft, magic and culture 1736–1951, Manchester/New York 1999.

DECKER, Rainer: Die Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Akten der Inquisition, Darmstadt 2003.

LEVACK, Brian P.: Hexenjagd. Die Geschichte der Hexenverfolgungen in Europa, München 2020.

LINSENSMANN, Thomas: Die Magie bei Thomas von Aquin, Berlin 2000.

QUENSEL, Stephan: Hexen, Satan, Inquisition. Die Erfindung des Hexen-Problems, Wiesbaden 2017.

SCHNEIDER-FERBER, Karin: Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über das Mittelalter, Stuttgart 2009.

Abbildungsnachweise:

Abb. 1: Albrecht Dürer, CC0, via Wikimedia Commons, „ Witch Riding on a Goat” (https://de.wikipedia.org/wiki/Hexe#/media/Datei:Albrecht_D%C3%BCrer,_Witch_Riding_on_a_Goat,_c._1500-1501,_NGA_6674.jpg)

Abb. 2: Diepold Schilling, Public domain, via Wikimedia Commons, „Anna Vögtlin aus Bischoffingen (Breisgau) wurde vor den Mauern von Willisau als angebliche Hexe verbrannt. Sie soll geweihte Hostien gestohlen haben.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Hexe#/media/Datei:Willisau_1447.JPG)

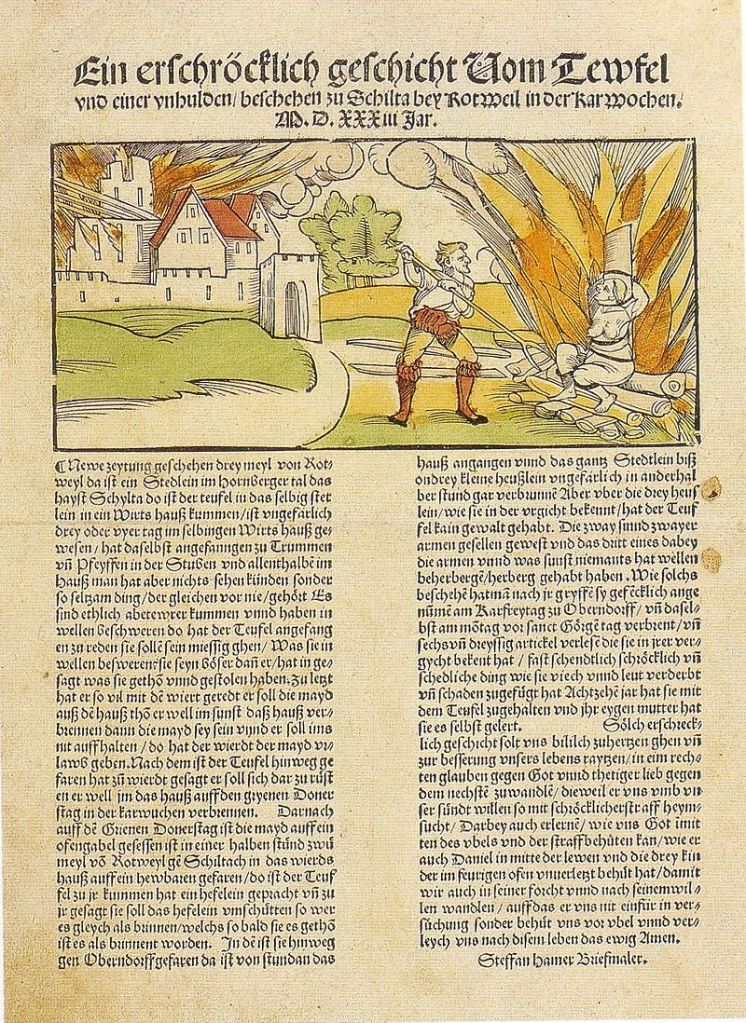

Abb. 3: „Briefmaler“: Stefan Hamer; Holzschnitt: Erhard Schön; [1], Public domain, via Wikimedia Commons, „„Ein erschröcklich geschicht Vom Tewfel und einer unhulden / beschehen zu Schilta bey Rotweil in der Karwochen“, Flugblatt zum Teufel von Schiltach“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenverfolgung#/media/Datei:Schiltach_Flugblatt.JPG)

Layout: Dominika Tóthová

Header: Dominika Tóthová